Les banques, le chocolat, la propreté ou l’horlogerie sont autant de clichés très répandus de la Suisse. Si ces derniers s’inspirent bien de faits concrets, qu’en est-il de tous les mythes, croyances et symboles qui fabriquent l’imaginaire du pays ? Comment sont-ils nés ? Comment fonctionnent-ils ? Gianni Haver, sociologue de l’image, vient de publier L’image de la Suisse pour faire le tour de ces questions.

De nombreux éléments disparates contribuent à former des représentations mentales qui sont autant d’images des qualités supposées des Suisses, de leur culture et de leur identité. À l’usage de l’étranger, on trouve quelques stéréotypes bien pratiques parce que sommaires et vite assimilés. À l’instar des Français, qui sont tous coiffés d’un béret et portent une baguette de pain sous le bras, les Suisses, s’ils ne sont pas banquiers, gardent leurs vaches pour fabriquer du chocolat au lait. Si les clichés en vigueur à l’extérieur du pays sont finalement peu nombreux, il en va tout autrement pour ce qui est de « l’usage interne ». Les images qui parlent d’eux-mêmes aux Suisses sont extrêmement nombreuses et variées. Plusieurs mythes (Guillaume Tell, serment du Grütli) sont instrumentalisés pour forger une conscience nationale. Historiquement, on explique la profusion d’images identitaires nationales par le fait que la Suisse est un amalgame de 26 petits pays (cantons) qu’il fallait inscrire dans un destin commun. Des symboles et des allégories diverses sont construits pour tendre un miroir identitaire aux Suisses et renforcer leur sentiment d’appartenance à un groupe particulier (Sonderfall).

- Statue de Guillaume Tell à Altdorf

- © Béat Brüsch

Ces signes sont utilisés par les instances politiques ou économiques ainsi que par tout organisme pouvant y trouver un intérêt promotionnel. La publicité (qu’elle s’adresse aux Suisses ou aux consommateurs de l’étranger) en fait un grand usage. Les partis politiques, en particulier ceux qui prônent un repli identitaire, abusent de cette symbolique nationaliste. Comme c’est le cas pour toutes les images, un même symbole peut revêtir diverses significations. A ce titre, l’exemple de la Croix-Rouge (une croix suisse aux couleurs inversées) est significatif de l’ambivalence de certaines de ces images : pour la Suisse, c’est une formidable image de probité, de neutralité et de tradition humanitaire [1] qui circule dans le monde, alors que le CICR utilise les mêmes symboles pour « vendre » ... sa probité, sa neutralité et sa vocation humanitaire. On tourne en rond, mais c’est une symbiose qui fonctionne !

À parcourir le livre de Gianni Haver, il semble bien que la Suisse produise plus d’images identitaires que d’autres pays. (Mais en prétendant cela, ne suis-je pas déjà victime d’un particularisme suisse ?) Heidi, Winkelried, le général Guisan, la fondue, le Cervin, la Croix-Rouge, toutes ces images et bien d’autres (souvent ignorées de l’étranger), sont décortiquées par l’auteur. Dans de brefs textes bien documentés il nous explique simplement leur genèse, les contextes qui ont favorisé leur élaboration et comment elles sont utilisées.

- © Mix & Remix

Quand on se saisit de l’ouvrage on ne perçoit pas immédiatement le sérieux de son propos, car on est tout de suite embarqué par les dessins piquants de Mix & Remix, toujours aussi confondants de bon sens et de simplicité pour une efficacité humoristique maximale.

Dans le livre, les éléments qui forment l’imaginaire collectif des Suisses sont répartis en plusieurs chapitres judicieusement structurés. Ils permettent une consultation du livre dans le désordre (oui, même en Suisse !) en se frayant son propre chemin. Chaque chapitre se termine par une partie iconographique réunissant les reproductions des documents les plus significatifs (imprimés un peu à la louche sur un papier « uncoated »). Cette partie, indispensable pour qui veut « voir de ses yeux », me laisse un peu sur ma faim, car j’aurais voulu en voir plus. Bien que le choix des pièces soit pertinent, la quantité restreinte de documents me donne une impression de « service minimal ». Il est vrai que le livre ne s’adresse pas à un public spécialisé et que, par ailleurs, les chercheurs sont supposés connaitre les corpus qui fondent leurs analyses. Mais quid du public qui s’intéresse aussi à la recherche ?

Plus d’une trentaine de clichés sont ainsi passés en revue et il n’en manque qu’un, à mon sens : comment ne pas évoquer Betty Bossi, l’égérie consumériste des ménagères suisses ? C’est dans son catalogue d’instruments de cuisine, aussi ingénieux que superfétatoires, que l’on mesure le niveau du perfectionnisme helvétique. Cela ressemble à la quête d’un absolu en lutte permanente contre le chaos du monde ! Cette exigence de perfection produit des cuillères qui ne tombent pas dans le plat, des couvercles à retourner les röstis sans en mettre la moitié par terre, des presse-vermicelles miracle à disposition optimale des trous pour obtenir des vermicelles bien réguliers ainsi qu’une multitude d’éplucheurs magiques en set de trois, pour les petites, les moyennes et les grandes carottes, le tout destiné à faire déborder les rangements de toutes les cuisines suisses qui se respectent. Bien sûr, ce perfectionnisme s’applique généralement à de plus nobles desseins, mais de constater où il va se nicher en dit long sur son enracinement.

Au final, le livre se présente comme un agréable condensé d’Histoire suisse ayant fait l’école buissonnière en se promenant dans les images. Gianni Haver est sociologue de l’image à l’Université de Lausanne. Mix & Remix est le dessinateur connu surtout pour ses dessins humoristiques publiés dans l’Hebdo. L’image de la Suisse, 127 pages, 18.00 CHF, est publié aux éditions LEP. On peut le commander chez l’éditeur et aussi en consulter quelques bonnes feuilles.

Notes:

[1] Image un peu écornée tout de même avec des campagnes récentes stigmatisant certaines catégories de la population.

Le monde de nos ancêtres était-il en couleurs ? La production photographique et cinématographique de la première moitié du 20e siècle peut parfois donner l’impression que la vie s’y déroulait en noir et blanc. Petit voyage autour de cette particularité du noir/blanc, de quelques usages et de quelques conséquences...

La plupart des images que nous connaissons des temps préphotographiques étaient en couleurs. Personne n’aurait eu l’idée de faire de la peinture en noir/blanc, puisqu’on savait le faire en couleurs. Seuls certains types de gravures, pour des raisons techniques, étaient monochromes. Mais chaque fois que cela a été possible, on a produit des images en couleurs. L’apparition de la photographie, qui s’est rapidement imposée comme un moyen pratique de fabriquer des images, bon marché et diffusables à merci, a aussi promu le noir/blanc. Cette convention, imposée par une contrainte technique, fut vite assimilée, tant les autres qualités de ces images étaient appréciables, à commencer par l’illusion vériste apportée par le procédé mécanique. Dans notre monde coloré, cette prédominance d’images en noir et blanc a pu créer l’impression - un peu confuse, certes - que la première moitié du 20e siècle était vaguement triste, car manquant de couleurs pimpantes. Ce sentiment est renforcé par le fait que la période a été traversée par des crises graves et deux guerres effroyables, dont le lot d’images, en noir/blanc, n’a pas fini de nous hanter.

Visionnant un documentaire, plutôt quelconque sur le plan formel, l’autre soir à la télé, je subissais un mélange ininterrompu d’images en noir/blanc et en couleurs. Le sujet avait trait à la 2e guerre mondiale. Les scènes filmées « d’époque » étaient privilégiées, mais lorsqu’elles manquaient, on nous servait allègrement des images d’aujourd’hui tournées dans les mêmes lieux ou dans un milieu semblable. Et cela, sans aucune indication de la qualité des images, sauf que les images « d’époque » étaient en noir/blanc et les images contemporaines en couleurs. Banal. Il s’agit d’une convention coutumière des docus de nos télés. [1]

On peut s’interroger sur le bien-fondé d’une telle convention. D’abord, comment fera-t-on pour désigner les images de l’époque actuelle dans 50 ans ? (Peut-être que les images courantes seront alors en 3D et qu’on distinguera les périodes historiques à leur manque de relief ;-)

Admettons que le procédé est bien pratique. Mais surtout pour l’auteur, car il est ainsi dispensé d’imagination, tout comme de faire de longues recherches documentaires qui n’entreraient ni dans son budget, ni dans ses ambitions ! Le spectateur, lui, est laissé à la merci des dérives qu’engendrent ces procédés quand ils ne sont pas appliqués avec une rigueur interdisant toute interprétation erronée. Quand les documents visuels ne sont que sommairement mis en perspective, ils tombent dans la banalité, ils sont mal compris, ou produisent des contre-sens.

Admettons que le procédé est bien pratique. Mais surtout pour l’auteur, car il est ainsi dispensé d’imagination, tout comme de faire de longues recherches documentaires qui n’entreraient ni dans son budget, ni dans ses ambitions ! Le spectateur, lui, est laissé à la merci des dérives qu’engendrent ces procédés quand ils ne sont pas appliqués avec une rigueur interdisant toute interprétation erronée. Quand les documents visuels ne sont que sommairement mis en perspective, ils tombent dans la banalité, ils sont mal compris, ou produisent des contre-sens.

Bien sûr, dans les documentaires « historiques » on ne rencontre pas que des images noir/blanc, de nombreuses sources et procédés d’imagerie pouvant être mis à contribution. Mais des images authentiquement documentaires (en noir/blanc, of course) y figurent presque toujours. Judicieusement mêlées aux autres, elles sont alors convoquées pour servir de caution d’authenticité pour l’ensemble des images qui endossent ainsi ce crédit de vérisme. Le spectateur, ébloui par tant d’images, est anesthésié et perd tout sens critique. À l’instar de presque toutes les émissions de télé, les documentaires sont devenus des écrans qui bougent, qu’il faut à tout prix remplir d’images, même quand on n’a momentanément rien à montrer. [2]

Le montage est inhérent au cinéma, il donne forme au discours. Il sera éclairant ou crapuleux selon le doigté ou les intentions du monteur (du montreur !). Quand le noir/blanc est utiisé comme « marqueur » historique, il se doit d’être explicite sur son rôle dans le montage. Il doit faire état de son statut (origine, conditions, etc), le mieux étant la manière subtile, légère, mais sans équivoque. Or, cela exige du talent et une volonté éditoriale exigeante, choses qu’on rencontre peu dans la plupart des chaines télé, souvent plus préoccupées à préparer de l’audience et du « temps de cerveau disponible » ! On s’en tiendra donc à cette convention brute : le noir et blanc c’est pour hier et la couleur c’est pour aujourd’hui. Point.

Je me suis souvent demandé

si et comment on pouvait comparer le montage cinématographique au montage photographique. Je m’interroge surtout de savoir pourquoi le premier est généralement mieux accepté que le second. L’usage du noir/blanc versus la couleur permet-il d’éclairer un pan de la question ?

Dans un montage cinématographique, quand on présente des documents historiques, les originaux ne sont pas altérés, leur « matière » originelle est visible et nous met en confiance. Pourtant, leur présentation en un enchainement d’images (ou de séquences) construisant une narration peut en dénaturer la signification. L’ordre de succession des images et leur durée nous sont imposés.

Emportés par le récit, nous ne nous rendons pas toujours compte que la somme des images - et donc la signification de l’ensemble - n’a plus grand-chose à voir avec les images prises isolément. Il n’est qu’à se rappeler l’effet Koulechov pour en prendre conscience. Nous continuons de croire à l’authenticité de ce que nous avons vu puisque des images documentaires, dont la « réalité » est incontestable, nous ont été présentées. Nous pensons avoir gardé notre libre arbitre alors qu’il a été influencé par le montage, c’est-à-dire par un contexte d’essence subjectif (subjectif n’est pas une injure !).

Emportés par le récit, nous ne nous rendons pas toujours compte que la somme des images - et donc la signification de l’ensemble - n’a plus grand-chose à voir avec les images prises isolément. Il n’est qu’à se rappeler l’effet Koulechov pour en prendre conscience. Nous continuons de croire à l’authenticité de ce que nous avons vu puisque des images documentaires, dont la « réalité » est incontestable, nous ont été présentées. Nous pensons avoir gardé notre libre arbitre alors qu’il a été influencé par le montage, c’est-à-dire par un contexte d’essence subjectif (subjectif n’est pas une injure !).

Dans un montage photo, l’original a été altéré ou a disparu complètement, nous ne pouvons pas le voir. Le montage peut être indiscernable, il peut être indiqué dans une légende, il peut être implicitement ou explicitement visible dans l’image, ou pire encore, dénoncé par un blog ;-) Peu importe comment nous savons qu’il s’agit d’un montage, il sera presque toujours déconsidéré même si l’intention est défendable (si si, ça existe ;-) On s’en rend bien compte lorsque nous lisons les réactions des gens vis-à-vis des retouches : nous ne supportons pas qu’on dérobe à notre vue, ce que nous pensons être une vérité. En quelque sorte, nous voulons voir de nos propres yeux, même si on nous raconte des histoires. On peut noter aussi que là où le film a tout son temps et ses moyens pour expliquer et contextualiser les images, le photomontage doit se défendre seul avec juste, peut-être, une légende explicative. Mais laissons cette comparaison qui montre vite ses limites...

Il faut toutefois remarquer

que pour des images fixes, quand nous pouvons voir l’« avant » et l’« après » d’une intervention ou d’un changement, nous sommes un peu plus conciliants. Nous admettons, dans ce cas, certaines altérations, car la juxtaposition des images s’apparente alors aux conditions du montage cinématographique évoqué plus haut : on peut continuer à voir l’original. Mais le message est alors souvent dévoyé, car on se concentre sur l’analyse de ce qui a changé entre les deux versions de l’image et c’est le « jeu des 7 erreurs » qui prend le dessus. Mais il en va tout autrement, si le propos est justement d’exprimer des changements visuels. On peut alors montrer 2 images côte à côte, ou successivement dans une animation avant/après, comme je le fais quelques fois dans ce blog. Il y a là un (tout petit) scénario, un déroulé temporel permettant de voir l’original dans sa virginité et de le comparer à une autre image. Il est, par contre, plus difficile de mêler les éléments de deux images en une seule, de façon crédible ou acceptable. C’est pourtant ce qu’à parfaitement réussi, à mon sens, Jo Hedwig Teeuwisse, dans des montages de photos d’archives de la 2e guerre mondiale combinées avec des images contemporaines des mêmes lieux.

- Bureau de recrutement des SS - Amsterdam durant l’occupation

- © Jo Hedwig Teeuwisse

Ces montages produisent un effet déconcertant. Les photos d’archives de scènes de rue (en noir/blanc) y sont collées sur une prise de vue contemporaine (en couleurs) réalisée au plus près de l’image de référence. Les photos « d’époque » sont détourées de façon judicieuse et bien marquée pour faire apparaitre, soit les différences entre elles, soit des zones repères soulignant la superposition exacte des 2 prises de vue. Un dispositif pour ainsi dire simpliste - tant nous sommes habitués à une surenchère d’effets - mais ô combien efficace ! La juxtaposition d’images de la foule des passants insouciants d’aujourd’hui avec des événements dramatiques d’hier, un instant déroutante, devient très vite éloquente. L’unité de lieu nous est rendue de manière péremptoire, alors que l’espace-temps se dérobe en nous révélant deux instantanés distants. Tels des fantômes, ces acteurs d’un autre temps viennent nous rappeler, dans un vertige saisissant, que c’est bien sur terre et même juste là, au coin de la rue, que ça se passait. (Limite du système : comment obtenir un effet semblable quand les documents historiques sont en couleurs ?)

- Deux jours après la capitulation de l’Allemagne, la foule a été mitraillée par des officiers allemands - Amsterdam mai 1945

- © Jo Hedwig Teeuwisse

On pourra bien sûr chipoter en réaffirmant l’intangibilité des documents historiques. Pour moi, un résultat aussi pertinent vaut bien quelques aménagements avec la doxa des historiens. Cela d’autant plus, que les sources restent disponibles dans leur intégrité, que tout le monde peut les consulter et que ce montage, forcément visible, ne cherche en aucun cas à nous leurrer. (Il s’agit bien plus de nous montrer quelque chose et à ce titre ou pourrait appeler cela des « photomontrages » :-) Sur Flickr, Jo Hedwig Teeuwisse, l’auteure de ces montages, présente quantité de photos anciennes qu’elle collectionne. Seules quelques unes sont photoshopées, quand leur propos s’y prête, et surtout, quand le lieu a pu être identifié et photographié. Jo Hedwig Teeuwisse est consultante en histoire pour le cinéma et vit à Amsterdam. [3]

On retrouve ces « noir/blanc historiques »

dans une fonction ajoutée à GoogleEarth. Le dispositif présente des vues anciennes de la zone affichée accessibles depuis une timeline [4] Les vues historiques ont été assemblées à partir de photos aériennes pour s’afficher de la même manière que les vues par satellite ordinaires. Peu d’endroits sont pour l’instant « équipés » et on ne sait s’il est prévu de généraliser ce projet (liste ici). Les villes disponibles présentent des images de l’époque de la 2e guerre mondiale prises par les forces alliées en... noir et blanc. La plus remarquable, de par la qualité des photographies aériennes et de la vision explicite qui s’en dégage est Varsovie. L’aller et retour entre les images anciennes et contemporaines est saisissant même si les échelles respectives des images ne sont pas parfaitement concordantes. (Les icônes de la vie d’aujourd’hui ne sont pas désactivées et cela créé un drôle d’effet que de voir le signalement des bars, restaurants et hôtels au milieu de ces ruines !)

- Varsovie

Passer la souris sur l’image

Un autre projet présentant des vues historiques in situ prend forme sur le site Historypin. Il se matérialise aussi avec l’aide de Google (qui est décidément sur tous les bons coups). Ici, ce sont des images d’antan (pas toujours en noir/blanc) qui sont envoyées par les internautes. Comme sur GoogleEarth, les images sont localisées sur la carte. Mais, en plus, on peut restreindre la recherche à une époque sur une timeline.

- Paris - Champs Elysées 1856

- Science & Society Picture Library

Ce qui devrait faire l’attrait ultime d’Historypin c’est qu’on peut ensuite afficher ces images en situation à l’aide de Google StreetView. Je mets cela au conditionnel, car si l’affichage a bien lieu, les caractéristiques géométriques (format, perspective et autres effets optiques) concordent rarement. Les photos fournies par les internautes et celles réalisées par les robots de Google ont des caractéristiques trop disparates pour bien se recouper. En général, on est loin de l’effet saisissant des montages de Jo Hedwig Teeuwisse évoqués plus haut. La démarche reste néanmoins captivante pour les internautes amateurs de perspectives historiques. Issue d’une organisation britannique, son activité se concentre pour l’instant sur le Royaume-Uni.

Il existe assurément bien d’autres exemples

significatifs de cet effet de « noir/blanc historique ». Il n’est pas question d’en faire l’inventaire ici. Mon propos était juste d’évoquer le phénomène pour l’extraire un instant de sa banalité. On pourrait aussi évoquer la colorisation (pour les films) qui arrive un peu comme une conséquence démagogique de la connotation vieillotte du noir/blanc. Mais cela est une autre histoire...

Notes:

[1] « Au cinéma, le noir et blanc évoque aujourd’hui une atmosphère du passé, vieillotte et d’autrefois et sert à montrer le passage du temps, le temps révolu. Il montre le caractère esthétique des objets et des personnages et évoque la photographie d’art. Il évoque le « sérieux », les preuves et les documents authentiques, exacts et véridiques du documentaire sur le passé. » (Wikipedia - Noir et blanc - Article en ébauche concernant l’art)

[2] Pour beaucoup de documentaires, le propos tiendrait sur une seule feuille A4. Pour ceux-là, seule la dramaturgie entretenue par le montage peut, à la rigueur, susciter un intérêt soutenu. Le pompon de la vulgarisation à grand spectacle est détenu par les docus-fictions, nouveaux avatars de la télé qui veut plaire au plus grand nombre. Passe encore quand ils sont affichés comme tels. L’ennui c’est que les passages de docu-fiction s’invitent de plus en plus dans les docus ordinaires.

[3] Sur son compte Flickr Jo Hedwig Teeuwisse présente de nombreuses collections de documents des années 1900 à 1950. Les photomontages tels que ceux présentés ci-dessus, les documents bruts ainsi que leurs légendes sont visibles dans cette collection. (collection : history / set : Then & Now, old photos and today’s location) Pour voir un diaporama ne contenant qu’un florilège des photomontages on consultera cette page du Huffington Post.

[4] Pour afficher la time line, cliquer sur l’icône représentant une montre, dans la barre d’outils du haut de la fenêtre.

« Les livres sont différents des autres biens et la loi devrait reconnaître ce fait. Les lettrés comme nous, à qui une nouvelle somme de connaissances a été transmise grâce aux livres ont l’obligation de partager ces connaissances à leur tour, en recopiant et en distribuant les livres aussi loin que possible. Je n’ai pas dégradé le livre de Finnian en le recopiant. Il possède toujours l’original et cet original n’est pas à moi. Il n’a pas plus perdu de sa valeur du fait que je l’ai retranscrit. Le savoir qui est contenu dans les livres devrait être disponible pour tous ceux qui veulent les lire et qui sont capables de le faire ; et il est injuste de dissimuler cette connaissance ou d’essayer de cacher les choses divines que les livres contiennent. Il est injuste de m’empêcher, moi ou quiconque, de les copier ou de les lire ou d’en faire des copies abondantes pour les disperser dans tout le pays. Pour finir, je soutiens qu’il devrait m’être accordé de pouvoir copier ce livre, car si j’ai beaucoup appris du travail difficile qu’impliquait sa transcription, je n’ai tiré aucun profit vénal de cet acte ; je n’ai agi que pour le bien de la société dans son ensemble et ni Finnian, ni son livre n’eurent à en souffrir ».

De quand date ce texte ? De la semaine passée ?... perdu ! Il a été écrit au 6e siècle par Saint Colomban, moine copiste et poète irlandais, qui fut jugé coupable d’avoir copié un texte contre la volonté du propriétaire du manuscrit original. Sa conception de la propriété intellectuelle trouve aujourd’hui un écho auprès des apôtres d’une révision du droit d’auteur. L’histoire est racontée de manière fort enthousiasmante par Calimaq sur le blog S.I.Lex : Saint Finnian et le Necronomicon du Copyright...

Il y a 20 ans, se déroulait le massacre de Tian’anmen. Grâce à une image forte, cet évènement reste encore dans toutes les mémoires. Mais pour le peuple chinois, elle est toujours interdite. À l’heure où des velléités de contrôle de l’internet se font jour jusque dans nos plus belles démocraties, il peut-être utile de s’en souvenir.

- © Charlie Cole

Après la mort de Mao, en 1976, la Chine est sujette à divers errements politiques. Le pouvoir tente le grand écart : libéraliser l’économie tout en conservant la dictature du parti communiste. Dès la fin des années 70, le gouvernement met en place des réformes économiques qui vont bouleverser la vie de millions de Chinois. Il y aura de nombreux nouveaux pauvres et quelques nouveaux riches. À plusieurs reprises durant les années 80, les étudiants manifestent pour obtenir plus de libertés démocratiques. Dès 1987, à la suite de l’interruption de certains processus de réforme, divers troubles sociaux se font jour. En avril 1989, après la mort de Hu Yaobang - un « libéral » limogé - les étudiants se rassemblent spontanément à la place Tian’anmen. Plusieurs manifestations ont lieu durant tout le mois. Le 26 avril, toute nouvelle manifestation est interdite par le pouvoir, mais le 27, ils sont 50’000 à manifester à Pékin et le mouvement se développe dans tout le pays.

Dès ce moment, la place Tian’anmen est occupée en permanence par des manifestants. Le 12 mai, commence une grève de la faim qui finira par être suivie par un millier d’étudiants. La population manifeste massivement son soutien. Certains jours, plusieurs centaines de milliers de personnes se retrouvent sur la place. La visite officielle de Mikhail Gorbatchev - qui à travers la Glasnost et la Perestroika, tentait, lui aussi, de moderniser son pays - rend le gouvernement très nerveux. Le 17 mai, il devra annuler la visite de Gorbatchev à la Cité interdite (qui n’a jamais si bien porté son nom ;-) Chez les dirigeants chinois, les réformistes et les conservateurs s’affrontent et c’est finalement ces derniers, à la suite de Deng Xiaoping, qui auront le dernier mot. Le 19 mai, la loi martiale est proclamée.

Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, l’armée entre dans Pékin et se heurte à des points de résistance dressés par les étudiants. L’« Armée populaire de libération » fait usage des ses armes à feu. Arrivée sur la place Tian’anmen elle écrasera de ses chars les grévistes de la faim restés dans leurs tentes. Des combats et des barricades dureront encore jusqu’au 8 juin. Les arrestations sont nombreuses et les premières condamnations à mort suivies d’exécutions sont rapportées dès la semaine suivante. Selon les sources, on estime que ces affrontements ont pu provoquer jusqu’à 3000 morts, sans compter les exécutions qui ont suivi. Aujourd’hui, 20 ans après, on ne sait combien de personnes sont toujours emprisonnées pour leur participation au printemps de Pékin. (Je ne vous donne pas la version officielle chinoise de ces évènements, mais je m’engage à vous la fournir le jour où le peuple chinois aura accès à toutes les versions autres que celle du gouvernement.)

- © Stuart Franklin

La scène de l’Homme au tank se passe le 5 juin à 800 mètres de la place de Tian’anmen. Elle a été photographiée et filmée depuis un balcon de l’hôtel Beijing par plusieurs photographes : Charlie Cole (Newsweek), Stuart Franklin (Magnum), Jeff Widener (AP) et 2 équipes de télévision (CNN et BBC). L’image de l’homme de Tian’anmen a fait rapidement le tour du monde, occupant simultanément la une de la presse écrite et des journaux télévisés. Le courage [1] de l’homme en chemise blanche arrêtant les chars sidère les spectateurs du monde entier. Plus que de longs discours et des chiffres, elle symbolise à merveille la disproportion entre la volonté de dialogue des étudiants et la brutalité de la répression. Dans cet environnement grisâtre, cette chemise blanche, couleur de l’innocence, incarne une grâce que 100 ans de répression ne pourront effacer.

« L’image se distingue surtout d’autres grandes photos du siècle, car le sujet crée lui-même l’instant. Il n’est pas pris dans le tourbillon de l’histoire, comme la jeune vietnamienne brûlée au napalm… » [2] L’image est certainement une des plus emblématiques de la fin du 20e siècle. Elle est dans toutes les mémoires et marquera pour longtemps les esprits, rassemblant confusément en une seule icône, toutes les turpitudes du régime autoritaire chinois. On l’a vue ressortir dans des articles sur la répression au Tibet et, bien évidemment, à propos des derniers Jeux olympiques. Elle colle au train du régime, qui s’en rend bien compte en réprouvant et en réprimant lourdement toute évocation de cet épisode historique.

- © Jeff Widener

La diffusion simultanée de cette image en photo et en vidéo a apporté un surcroit d’intelligibilité et de mémorisation à sa force intrinsèque. Les plus de 30 ans - c’est-à-dire ceux qui ont vu le reportage de ces événements « en direct » - peuvent dire que dans leur esprit, la version animée se confond avec celle, immobile, des photos. L’expérience, le souvenir du mouvement se mêlent aux photos qu’on a vues dans les journaux et pour une fois on a clairement l’impression qu’on a affaire à « une photo qui bouge ». On peut dire aussi, que la version vidéo agit comme une légende de la photo et qu’en retour, la photo apporte un peu de pérennité à la vidéo.

De par son symbole fort, l’image pourra occasionnellement dépasser la notion strictement chinoise comme véhicule d’un concept de non-violence, à l’instar de la célèbre photo de Marc Riboud - La fille à la fleur - dont on a un peu oublié le contexte pour ne se souvenir que de son expression.

Qu’est-il advenu de l’homme en blanc ? Les hypothèses les plus diverses ont cours. Elles vont de sa rapide arrestation, suivie d’une exécution, à une vie paisible et anonyme hors de Chine. Nous nous garderons bien de nous aventurer sur ce terrain, tout en relevant que ce mystère magnifie, s’il le fallait encore, la portée de son geste.

Sources :

![]() La République populaire de Chine, de 1949 à nos jours - Jean-Pierre Duteil

La République populaire de Chine, de 1949 à nos jours - Jean-Pierre Duteil

![]() Manifestations de la place Tian’anmen - Wikipédia

Manifestations de la place Tian’anmen - Wikipédia

![]() Homme de Tian’anmen - Wikipédia

Homme de Tian’anmen - Wikipédia

![]() Tank Man - Wikipedia

Tank Man - Wikipedia

![]() La vidéo sur YouTube

La vidéo sur YouTube

Remarque :

Il y a quelque chose de perverti dans le système de référencement de Google : en y recherchant Tian’anmen, les pages renvoyées sont littéralement squattées par une chanson de variétés insipide portant le même titre... beurk

Notes:

[1] À ce moment, les tanks avaient déjà écrasé les manifestants de la place Tian’anmen et l’homme en blanc devait le savoir. Mais il faut aussi se rappeler que dans les mois qui précédèrent, l’armée ou la police s’étaient souvent montrées très proches des étudiants.

[2] Adrien Gombeau, auteur d’un livre sortit ces jours : L’homme de la place Tiananmen. 119 pages. Adrien Gombeaud. Éditions du Seuil. Cité par Renaud Revel sur son blog.

L’agence AP a publiée le 4 juin 2009 une photo, jusqu’alors inédite, du photographe Terril Jones prise au niveau de la rue. On y voit l’homme à la chemise blanche qui attend de se positionner devant les tanks que l’on aperçoit au loin. Relaté par Google News, ici.

Addenda du 7.06.2009 :

The Big Picture, le site du BostonGlobe publie une belle série d’images sur les manifestations d’il y a 20 ans et sur certaines de ces derniers jours.

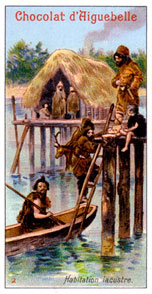

On nous a menti, les lacustres c’est du pipeau, ça n’existait pas ! Du moins, ce n’était pas comme on nous l’a dit et surtout pas comme on nous l’a montré à travers l’imagerie développée autour de cette civilisation. On le sait depuis un moment, mais la force et la séduction de ces images idylliques est tenace. Pour l’attester, le musée du Laténium à Neuchâtel (Suisse) a mis sur pied une exposition : L’imaginaire lacustre - visions d’une civilisation engloutie.

Tout commence en 1854, au bord du lac de Zürich, lorsqu’on met à jour des alignements de pieux de bois plantés dans le lac ainsi que de grandes quantités de matériaux bizarres en os, en pierre, en terre cuite et en bois de cerf. Ferdinand Keller est le président de la Société des Antiquaires de Zürich et identifie rapidement ces découvertes comme des vestiges préhistoriques. Dans une grande frénésie, les collègues qu’il a alertés retrouvent le même type de gisements autour d’autres lacs suisses. La découverte est stupéfiante et Keller publie la même année un long rapport dans lequel il propose une interprétation audacieuse de ces trouvailles : il s’agirait de vestiges de villages érigés au-dessus de l’eau. La « civilisation lacustre » était née et la nouvelle fut accueillie avec enthousiasme par la communauté savante et les élites intellectuelles et bourgeoises.

La fascination qu’exerça la « théorie lacustre » sur les archéologues de l’époque tenait bien sûr à ce qu’elle semblait fondée. Des prédispositions psychologiques et romantiques firent le reste en mettant en branle tout un imaginaire évoquant, entre autres, les mondes engloutis de l’Atlantide ou de la cité d’Ys en Bretagne. Mais les éléments décisifs furent apportés par le contexte politique et idéologique du moment. La Suisse sortait d’une période troublée de révolutions et de guerre civile (Sonderbund). En 1848, une nouvelle constitution démocrate et progressiste voit le jour. Après des bouleversements déstabilisants et face aux menaces de ses voisins, l’état se cherche une nouvelle cohésion nationale, car les mythes fondateurs traditionnels (Guillaume Tell, etc) ne tiennent plus. Ces « nouveaux » ancêtres tombent à pic pour construire une nouvelle identité nationale. La société agricole et artisanale de ces lacustres apparait comme une communauté parfaite : égalitaire, laborieuse et pacifique. Comme une île au milieu des tourments du monde, le village isolé au-dessus de l’eau, à l’abri du danger, constitue une parfaite métaphore du « Sonderfal suissel » (pour beaucoup, ce credo tient toujours ;-) La violence existentielle que l’on prêtait aux habitants de la préhistoire fait place à une société beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus présentable. De se savoir les descendants millénaires d’un si beau modèle de civilisation valorise les Suisses et les conforte dans l’image particulière qu’ils se font d’eux-mêmes.

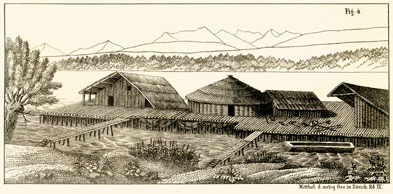

- Première représentation de lacustres

- Proposition de reconstitution de village lacustre (1854), par Ferdinand Keller - Laténium

L’imagerie apparait dès les premières publications sur les découvertes lacustres. Elle va tenir une place prépondérante dans la manifestation de tous les phénomènes liés aux lacustres. Ferdinand Keller lui-même, propose d’emblée une projection imagée de ce que pouvait (devait) être un village lacustre. Accompagné de schémas de relevés tout à fait précis et sérieux, son dessin de village lacustre donne l’impression qu’il résulte de la transposition exacte des observations de terrain. (On a découvert depuis, que son imagination avait été guidée par une gravure rapportée par Dumont d’Urville de retour de Nouvelle-Guinée.) Keller n’avait pourtant pas cherché à faire passer son dessin pour une réalité. Mais en tombant dans l’effervescence des premières prospections, cette illustration bénéficia d’une publicité extraordinaire et échappa littéralement à son auteur. Elle devint la référence incontournable munie d’un statut de vérité intangible. Il faut dire, à la décharge de Keller et de ses confrères, que ces découvertes sur la préhistoire étaient tellement inouïes qu’il était difficile de les mettre en perspective (un peu comme si nous découvrions des petits hommes verts à moins d’une année-lumière de chez nous !).

Dans les années qui suivent, les fouilles se poursuivent et de nombreux travaux sont publiés. Dès 1860, on remarque que les images - produites maintenant par des illustrateurs et non plus par les archéologues eux-mêmes - se distinguent de plus en plus du propos scientifique en se référant à des codes fixés dans les premiers dessins, devenus ainsi des standards immuables. À partir de là, le mythe des lacustres est bien établi et se perpétue à travers une imagerie d’Épinal. Mais on n’allait pas en rester là. Sous l’impulsion des archéologues, cette fois, il se créa de nombreuses maquettes à des échelles de plus en plus grandes, jusqu’aux reconstitutions en grandeur nature. Cette vogue des représentations en volume culmina lors de l’Exposition universelle de 1889 avec un village lacustre érigé au pied de la tour Eiffel. Ce village soigneusement réalisé éveilla un grand intérêt et fut à la base d’une consécration de la théorie lacustre auprès du public international.

- Village lacustre de l’âge de la Pierre

- Auguste Bachelin (1867), huile sur toile (263 x 161 cm). Musée national suisse, Zurich .

Les beaux-arts ne sont pas en reste. En cette fin de siècle, on voit s’épanouir une peinture historique reprenant à l’envi les thèmes lacustres. Souvent réalisées selon les directives des archéologues, les oeuvres de peintres reconnus par leurs contemporains renforcent encore la légitimité scientifique. Elles donnent de l’épaisseur à des scènes qui sont ainsi bien plus vivantes que ne pouvaient l’être de petites gravures souvent maladroites. Ces toiles ont ouvert la voie à un florilège d’estampes, de calendriers, de romans, de livres scolaires et de livres pour la jeunesse. Par la diversité des supports utilisés, l’imagerie lacustre se diffuse ainsi dans toutes les couches de la population. Elle n’est plus réservée à des élites formées et devient une sorte de ciment social reliant toutes les catégories entre elles, chacune de ces catégories se réservant par ailleurs ses propres canaux. Ainsi, pendant que les almanachs se répandent jusque dans les chaumières les plus reculées, les citadins fréquentent les musées.

- Groupe lacustre de l’âge de la pierre

- Figurants d’un cortège historique à Neuchâtel (1882) - Laténium

Dans l’entre-deux-guerres - patatras ! - la théorie lacustre commence à être remise en question. De nouvelles découvertes, ainsi que des études plus efficientes, concluent que les villages pallafitiques étaient en réalité bâtis sur la terre ferme. Les pilotis servaient surtout surélever les planchers pour les isoler de l’humidité et à se préserver des crues annuelles. D’autres disciplines scientifiques apportent aussi des précisions sur les variations du niveau des lacs sur le long terme et conduisent aux mêmes conclusions. Des conditions locales très diverses font toutefois qu’il n’y a pas de modèle idéal et qu’une grande variabilité se retrouve dans ces habitats. Dans les années 1970, la communauté scientifique fait clairement le deuil des théories lacustres.

Aujourd’hui, les musées et les publications tiennent naturellement compte de ces ajustements. Les villages sont maintenant représentés au bord de l’eau. Pour un public un peu distrait, ce n’est pas très différent de l’ancienne représentation et la confusion s’installe quelques fois. (Il est à remarquer que le nom n’a pas changé, on les appelle toujours Les lacustres !) Il est impossible de faire oublier un mythe construit sur une telle imagerie. Surtout s’il sert aussi bien la cause du repli identitaire qui marque toujours, consciemment ou non, la mentalité de nombreux confédérés. Tout le monde sait bien que Guillaume Tell est le héros d’une légende, mais tous les Suisses font semblant d’y croire, parce que « cela les arrange bien », parce que cela fait partie de leur identité. (J’en connais d’autres qui aiment à croire qu’une vierge s’est fait brûler vive sur un bucher parce qu’elle avait eu des acouphènes, mais je m’égare ;-) Un mythe échappe à toute vérité historique. Il ne peut rendre compte que d’un passé fantasmé au service de préoccupations du présent.

Comme on l’a vu, les images ont joué un rôle fondamental dans la constitution du mythe lacustre. Au 19e siècle, la fréquentation des images n’était - et de loin ! - pas aussi répandue que de nos jours. L’usage de la lithographie se démocratise et des publications en font de plus en plus usage. Mais les conditions et les effets de la diffusion en nombre des images sont encore largement ignorés des publicistes, qu’ils soient archéologues ou éditeurs. On ne peut donc accuser les archéologues de légèreté, car ils ignoraient tout de la puissance irrévocable des images. Le public, pas mieux préparé non plus, les a prises comme argent comptant. Au passage, on constate que bien avant l’usage de la photographie, on investissait nos attentes de vérité dans d’autres types d’images ;-)

Comme on l’a vu, les images ont joué un rôle fondamental dans la constitution du mythe lacustre. Au 19e siècle, la fréquentation des images n’était - et de loin ! - pas aussi répandue que de nos jours. L’usage de la lithographie se démocratise et des publications en font de plus en plus usage. Mais les conditions et les effets de la diffusion en nombre des images sont encore largement ignorés des publicistes, qu’ils soient archéologues ou éditeurs. On ne peut donc accuser les archéologues de légèreté, car ils ignoraient tout de la puissance irrévocable des images. Le public, pas mieux préparé non plus, les a prises comme argent comptant. Au passage, on constate que bien avant l’usage de la photographie, on investissait nos attentes de vérité dans d’autres types d’images ;-)

Pour la création du mythe, le terreau était favorable et les archéologues peu conscients de ce qu’ils semaient. Leurs trouvailles étaient tellement inattendues qu’il fallait bien qu’ils essaient de les représenter visuellement pour les tester. Dans le texte d’une publication, on peut éluder les parties obscures ou mal résolues sans que ce texte en souffre. La linéarité du texte permet d’en maitriser l’expression bien plus précisément que ne l’autorise une illustration dont tous les éléments apparaissent simultanément et que le spectateur peut relier selon ses attentes et sa subjectivité. Comme la nature, l’illustration a horreur du vide. Il est difficile d’y laisser des parties en blanc - comme les parties inexplorées des anciennes cartes de géographie - sous peine de nuire gravement au « fonctionnement » de l’image. Les parties inconnues sont donc remplacées par ce qui parait le plus vraisemblable. Et ce « vraisemblable » est une porte grande ouverte au contexte, à la normalité des usages, mais aussi aux attentes du moment. En regardant cet aspect des images, on en apprendra bien plus sur l’époque de leur réalisation que sur l’époque évoquée. « Passée par le prisme de la représentation artistique, l’image prend vie sous le regard du spectateur ; c’est même précisément ce regard extérieur qui lui donne vie. En somme, on peut dire qu’en donnant une forme concrète au passé, l’artiste perd le contrôle sur son image : celle-ci est en quelque sorte prisonnière des représentations imaginaires de ceux qui la contemplent. » [1]

Pour la création du mythe, le terreau était favorable et les archéologues peu conscients de ce qu’ils semaient. Leurs trouvailles étaient tellement inattendues qu’il fallait bien qu’ils essaient de les représenter visuellement pour les tester. Dans le texte d’une publication, on peut éluder les parties obscures ou mal résolues sans que ce texte en souffre. La linéarité du texte permet d’en maitriser l’expression bien plus précisément que ne l’autorise une illustration dont tous les éléments apparaissent simultanément et que le spectateur peut relier selon ses attentes et sa subjectivité. Comme la nature, l’illustration a horreur du vide. Il est difficile d’y laisser des parties en blanc - comme les parties inexplorées des anciennes cartes de géographie - sous peine de nuire gravement au « fonctionnement » de l’image. Les parties inconnues sont donc remplacées par ce qui parait le plus vraisemblable. Et ce « vraisemblable » est une porte grande ouverte au contexte, à la normalité des usages, mais aussi aux attentes du moment. En regardant cet aspect des images, on en apprendra bien plus sur l’époque de leur réalisation que sur l’époque évoquée. « Passée par le prisme de la représentation artistique, l’image prend vie sous le regard du spectateur ; c’est même précisément ce regard extérieur qui lui donne vie. En somme, on peut dire qu’en donnant une forme concrète au passé, l’artiste perd le contrôle sur son image : celle-ci est en quelque sorte prisonnière des représentations imaginaires de ceux qui la contemplent. » [1]

L’exposition L’imaginaire lacustre - visions d’une civilisation engloutie se tient encore jusqu’au 7 juin 2009 au Laténium. Si vous ne connaissez pas le musée du Laténium, cette exposition est une bonne occasion de vous y rendre. À vrai dire, l’exposition temporaire ne tient pas une énorme place dans le cours de la collection permanente du musée. Elle permet toutefois de voir quelques peintures historiques et les originaux de nombreuses gravures. Le livre [2] édité à cette occasion me semble beaucoup plus complet, tant pour le texte que pour la généreuse iconographie. Je m’en suis d’ailleurs très largement inspiré pour vous livrer ce billet ;-)

Le Laténium est un musée passionnant à plus d’un titre. Il couvre pas moins de 500 siècles d’histoire ! Les périodes préhistoriques en constituent évidemment la partie la plus importante. Le musée est érigé au bord du Lac sur l’emplacement d’une fouille lacustre et à un jet de pierre de La Tène, lieu-dit qui a donné son nom à la période éponyme caractérisant le Second âge du fer. Architecture et muséographie s’y allient pour former un ensemble d’une grande cohérence. La visite se fait dans le sens chronologique inverse (comme dans les blogs !) et commence sur une pente douce, comme pour entrer dans les profondeurs du temps. De loin en loin, les murs portent les repères chiffrés des échelles du temps. Pour le dire simplement... c’est beau. Le lieu respire la sérénité et nous réconcilie un peu avec le temps du monde. Compter plus de 2 heures de visite sans les extérieurs. Les enfants ne sont pas oubliés, des postes ludiquo-interactifs émaillent le parcours. Le Laténium a obtenu le Prix du Musée du Conseil de l’Europe en 2003. Voir ici le site du Laténium.

Notes:

[1] ibid.

[2] Marc-Antoine Kaeser, 2008. Visions d’une civilisation engloutie : La représentation des villages lacustres, de 1854 à nos jours / Ansichten einer versunkenen Welt : Die Darstellung der Pfahlbaudörfer seit 1854. Bilingue, 160 pages, format 23 x 28.5 cm © Hauterive, Laténium / Zürich, Schweizerisches Landesmuseum. ISBN 2 - 9700394-2-2

On peut commander le livre (29 CHF) via e-mail depuis le site du Laténium. On le trouve aussi dans la liste des Publications sur le site des Musées Nationaux suisses. Pour l’obtenir, on se rendra à cette page où on vous indiquera également une adresse e-mail pour commander les ouvrages.

Je rappelle que nous sommes en 2009 et que les Musées Nationaux suisses sont probablement les derniers éditeurs qui n’ont pas de débouché vers une boutique en ligne. Les lacustres peuvent toujours ramer, c’est pas demain qu’on va mettre le feu au lac !